財団概要

法人の名称:公益財団法人岩垂奨学会

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17番5号 THE HUB銀座OCT 616

公益目的事業

- 奨学事業:工学系、理学系、医学系及び薬学系研究科に属する大学院学生のうち、学力優秀、健康、志操堅固であって、学資支弁の困難なものに対する奨学金給付及び奨学生に対する指導・助言

- 顕彰事業:理工学研究及び医薬学研究で独創的な、あるいは応用的な研究に従事し、顕著な功績を挙げて活躍している研究者に対して顕彰を行う

- 周年記念事業:岩垂奨学会創立周年記念誌の編纂及び記念講演会をおこなう。

事業内容(奨学事業)

この法人は、創始者の岩垂邦彦の意志に基づき、わが国における工学、理学、医学及び薬学の発展に寄与するため、それぞれの研究科の大学院学生のうち、学力優秀、健康、志操堅固であって、学資支弁の困難なものに対する奨学金の給付を行う。(給付は1年、返済の必要はない。給付対象は創始者及び寄付者の意志及び給付金の規模より東京大学、京都大学、名古屋大学の各研究科で公募する。)

奨学生との研究交流会を毎年1回開催し、奨学生に対する指導・助言及び相補啓発を行う。

評議員及び役員

| 評議員 | 理事 | 監事 |

|---|---|---|

| 後藤 恵三 | 岩垂 秀一(理事長) | 熊谷 博久 |

| 山田 道夫 | 岩垂 好直(執行理事) | 井口 孝俊 |

| 野依 良治 | 鈴木 國夫 | |

| 益田 隆司 | 秋光 純 | |

| 伊庭 英夫 | 藤田 晴起 | |

| 浅島 誠 | 岩垂 好彦(執行理事) | |

| 平岩 芳朗 | 松下 明弘 | |

| 岩垂 英彦 | ||

沿革

| 昭和9年3月 | 岩垂邦彦は昭和9年3月に財団法人岩垂奨学会を設立した。その構成は、理工学用基金と医学用基金に分かれ、それぞれ額面で50万円の有価証券の寄付を基本とした。具体的には配当収益で東京大学・京都大学の理学部・工学部・医学部の大学院学生に奨学金を贈ることを目的とした。 |

|---|---|

| 昭和16年12月 | 岩垂邦彦理事長逝去。 |

| 昭和17年 | 理事会の議決により岩垂好徳が理事長に就任。 |

| 昭和45年12月 | 岩垂好徳理事長逝去。 |

| 昭和46年2月 | 理事会の議決により岩垂孝一が理事長に就任。 |

| 昭和49年6月 | 岩垂亨理事逝去。 岩垂亨・裕子夫妻の遺志により万有製薬株式50万株が本会に寄付される。 理事会の議決により名古屋大学の理学部、工学部、医学部の大学院学生の奨学金給付始まる。 |

| 平成14年1月 | 岩垂孝一理事長逝去。 |

| 平成14年2月 | 理事会の議決により岩垂好正が理事長に就任。 |

| 平成17年2月 | 岩垂好正理事長逝去。 |

| 平成17年2月 | 理事会の議決により岩垂秀一が理事長に就任。 |

| 平成23年9月 | 公益財団法人の認定を受け、公益財団法人岩垂奨学会となる。 |

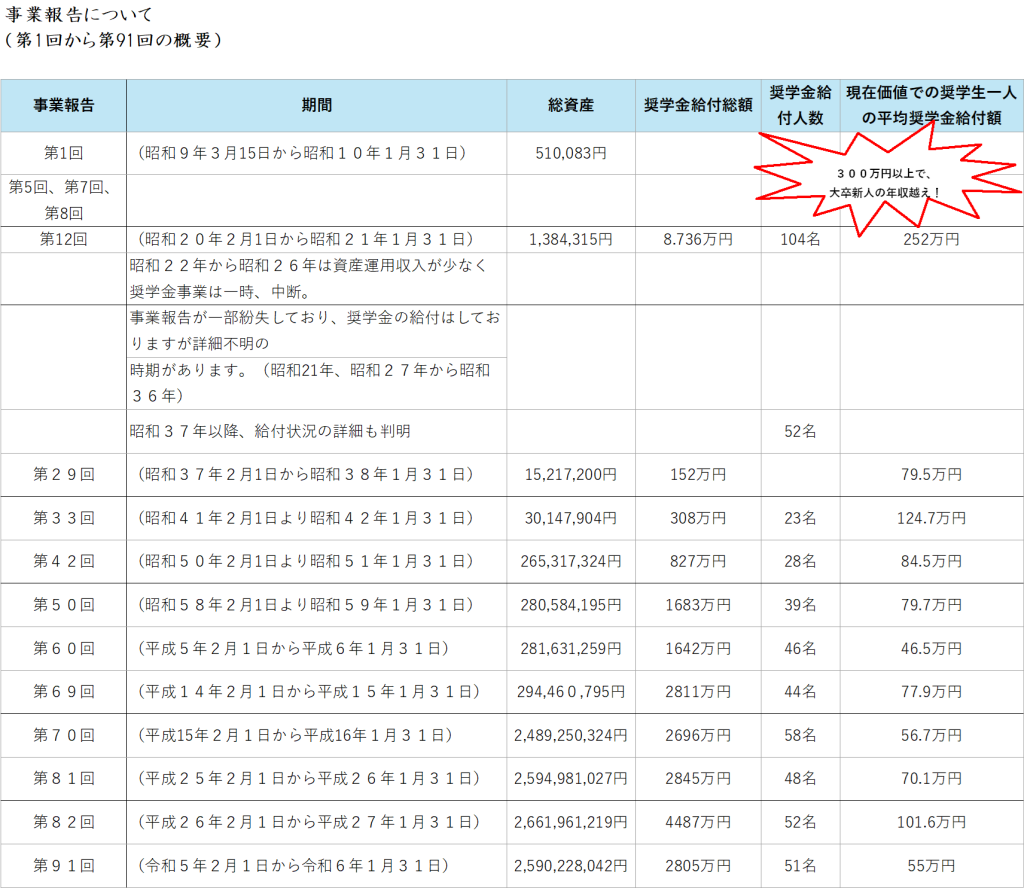

第1回から第91回 事業報告概要

| 昭和9年3月15日から昭和21年1月31日 | 順調な時代(昭和16年12月に戦争が始まるまで) |

| 昭和9年3月15日 | 財団法人岩垂奨学会を設立 |

| 昭和15年11月25日 | 寄付行為変更認可 医学部を給付対象に加えた。 |

| 昭和16年12月 | 岩垂邦彦理事長逝去 |

| 昭和17年2月 | 岩垂好徳氏が理事長就任 |

| 総資産 | 52万円(昭和9年度)、138万円(昭和20年度) |

| 現在価値での奨学生一人の平均奨学金給付額 | 300万円以上(昭和13年度、昭和15年度、昭和16年度)、252万円(昭和20年度) 昭和20年度は61名の奨学生に給付。 |

| 昭和21年2月1日から昭和41年1月31日まで | 苦難の時代から徐々に復調 |

| 昭和22年から昭和26年 | 資産運用収入が少なく奨学金事業は一時、中断。 |

| 事業報告が一部紛失しており、奨学金の給付はしておりますが詳細不明の時期があります。(昭和21年、昭和27年から昭和36年) | |

| 昭和37年11月 | 昭和37年以降、給付状況の詳細も判明。 日本メルク萬有株式会社より本会に50万円が基本財産とし寄付された。 |

| 総資産 | 1521万円(昭和37年度) |

| 現在価値での奨学生一人の平均奨学金給付額 | 79.5万円(昭和37年度)(奨学生は27名) |

| 昭和41年2月1日から昭和51年1月31日 | 財団法人の規制に対する対応 |

| 昭和41年7月1日 | 寄付行為変更認可 文部省の寄付行為のモデルに合わせて改訂。親族的運営から脱却。理事1名及びその親族、及びその他、特別関係者が理事現在数の3分の1以下。評議員を理事会で選任等、監事の選任等。 薬学部を給付対象に加えた。 |

| 昭和45年12月 | 岩垂好徳理事長逝去 |

| 昭和46年2月 | 岩垂孝一氏理事長就任 |

| 昭和49年12月23日 | 寄付行為変更認可 昭和49年12月23日寄付行為変更認可 昭和41年の変更時より更に厳格にモデルに合わせるように指導され32項目の修正をした。評議員1名及びその親族、及びその他、特別関係者が評議員現在数の3分の1以下。 |

| 昭和49年9月 | 故岩垂亨理事及び岩垂裕子評議員の意志として萬有製薬株式(50万株)が遺族より寄付された。(第2基本財産とした。) |

| 昭和50年度 | 名古屋大学の理学部、工学部、医学部、薬学部に奨学金給付を開始した。 |

| 総資産 | 3014万円(昭和41年度)、26531万円(昭和50年度) |

| 現在価値での奨学生一人の平均奨学金給付額 | 124.7万円(昭和41年度)(奨学生は26名)、84.5万円(昭和50年度(奨学生28名) |

| 昭和51年2月1日から平成6年1月31日 | 安定した運営 |

| 総資産 | 28058万円(昭和58年度)、28163万円(平成5年度) |

| 現在価値での奨学生一人の平均奨学金給付額 | 79.7万円(昭和58年度)(奨学生39名)、46.5万円(平成5年度(奨学生46名)平成 |

| 平成6年2月1日から平成16年1月31日 | 安定した運営 |

| 平成14年1月 | 岩垂孝一理事長逝去 |

| 平成14年2月 | 岩垂好正氏理事長就任 |

| 平成12年から平成15年 | 萬有製薬から寄付金 (500万円、第67回、68回、69回、70回) |

| 総資産 | 29,446万円(平成14年度)、2,48,925万円(平成15年度) |

| 現在価値での奨学生一人の平均奨学金給付額 | 77.9万円(平成14年度)(奨学生44名) |

| 平成16年2月1日から平成26年1月31日 | 公益財団法人に移行 |

| 平成16年11月29日 | 寄付行為変更認可 住所の変更、役員と評議員の員数に関して巾をもたせ、 評議員は理事現在数の同数以上とした。評議員は役員を兼ねることはできない。 |

| 平成15年から本会の収入の85%から90%を占める萬有製薬の株式が親会社米国メルク社のTOBのため、すべて現金化された。 そのため、本会創立以来、継続してきた、収入の配分方法が難かしくなり、新しい方式に移行した。 | |

| 平成17年2月 | 岩垂好正理事長逝去 |

| 平成17年2月 | 岩垂秀一理事長就任 |

| 平成20年8月以降 | 文部科学省の実地検査、内部規程の作成及び改訂((公益財団法人認定への対応) 寄付行為の改訂、移行後の新理事の選任、移行後の最初の評議員の選定(評議員選定委員会) |

| 平成23年9月29日 | 公益財団法人の認定書受理 |

| 総資産 | 2,594,98万円(平成25年度) |

| 現在価値での奨学生一人の平均奨学金給付額 | 70.1万円(平成25年度)(奨学生48名) |

| 平成26年2月1日から令和7年2月1日 | 公益財団法人としての充実 |

| 平成27年4月 | HP作成 |

| 平成29年4月11日 | 定款変更(損害賠償責任追加) |

| 平成29年4月 | 本会会員に関する規程整備(コミュニティ) |

| 令和2年2月29日 | 定款変更(目的に研究者の功績の顕彰、事業に研究者の相互交流と共に 周年誌の編纂 講演会の開催を追加) |

| 令和2年4月 | 岩垂奨学会創立90週年記念事業の準備開始(準備委員会) |

| 令和2年4月 | 岩垂奨学会賞実施 |

| 令和4年9月 | 内閣府立ちり検査、事務部門担当岩垂好直執行理事、経理担当岩垂好彦執行理事 |

| 総資産 | 2,661,96万円(平成26年度)、2,590,22万円(令和5年度) |

| 現在価値での奨学生一人の平均奨学金給付額 | 101.6万円(平成26年度(奨学生52名)、55万円(令和5年度)(奨学生50名) |